はじめに

外国人材の受け入れに関する制度は、近年大きな転換期を迎えています。

これまで活用されてきた技能実習制度は、2027年(令和9年)に施行予定の新制度「育成就労制度」へと移行することが決定しています。このコラムでは、現行制度の活用方法を整理しながら、今後の制度変更に向けた準備と長期的な人材戦略について、わかりやすく解説します。

技能実習制度の活用方法|外国人材育成の基本ステップ

技能実習制度は、外国人が日本で技能を習得し、母国の発展に貢献することを目的とした制度です。制度の枠組みの中で、受け入れ企業は「技能実習計画」を作成し、監理団体と連携して実習生の支援を行います。

実習生の定着率を高めるためには、職場環境の整備や生活支援が不可欠です。例えば、言語サポートや生活相談窓口の設置、社内研修の実施などが効果的です。制度を単なる労働力確保の手段としてではなく、育成の視点で活用することが、結果的に安定した雇用(労働力確保)につながります。

技能実習から特定技能へ|キャリアパスと在留期間

技能実習制度を修了した外国人は、一定の条件を満たすことで「特定技能1号」へ移行することが可能です。特定技能1号は、即戦力となる外国人材を対象とした制度で、在留期間は最大5年です。

さらに、特定技能1号の対象職種のうち、熟練した技能を要する分野では「特定技能2号」への移行が認められており、こちらは在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能です。これにより、長期的な雇用が可能となり、企業にとっても安定した人材確保が実現します。

外国人材の長期的な人材戦略|制度を活かした持続可能な雇用モデル

制度を活用する際には、短期的な人材確保だけでなく、長期的な戦略を立てることが重要です。

技能実習制度から特定技能、2027年以降は育成就労制度から特定技能への流れを意識することで、外国人材のキャリア形成を支援しながら、企業の成長にもつなげることができます。

例えば、技能実習期間中に日本語教育や業務スキルの向上を図り、特定技能への移行を支援することで、実習生が企業に長く貢献できる体制を整えることが可能です。さらに、地域社会との連携や社内の多文化共生の推進も、長期的な人材戦略の一環として重要です。

育成就労制度とは?|技能実習制度との違いはあるの?

育成就労制度とは、技能実習制度を発展的に解消し、新たに「人材育成」と「人材確保」を目的とした制度です。

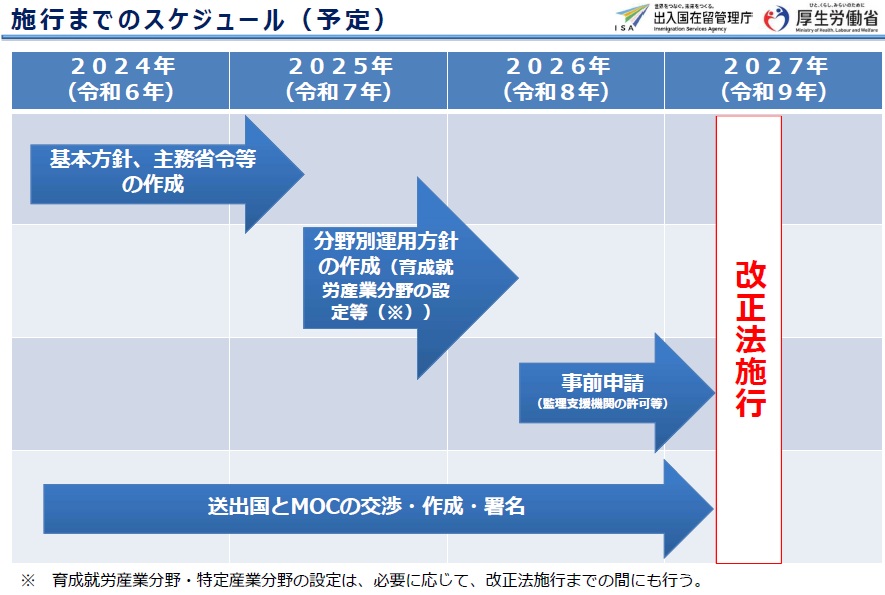

有識者会議の提言をもとに制度設計が進められ、2027年に施行される予定です。

この制度では、技能実習制度で課題とされていた「転職の制限」や「人権保護の不十分さ」などが見直され、より柔軟で透明性の高い制度となることが期待されています。特に、転職要件の緩和により、外国人材が適切な職場に移動できるようになる点は大きな特徴です。

育成就労制度はいつから始まる?|導入スケジュールと準備

育成就労制度は、2027年(令和9年)に施行される予定です。

施行に向けて受け入れ側は以下のような準備が求められます。

- 制度の内容と運用ルールの理解

- 受け入れ体制の見直し(教育・支援体制の整備)

- 既存の技能実習生への対応(制度移行の可能性)

- 既存の監理団体の動向(監理支援機関になるのか?なれるのか?)

制度開始前に情報収集を行い、社内体制を整えることで、スムーズな移行と制度活用が可能になります。

とはいえ、既に実習生を受け入れている企業は現在の技能実習制度をしっかり運用できていれば企業側の準備は大きく違いはありません。現在の監理団体が育成就労制度に対応(監理支援機関に移行)するのか否か、その動向確認と擦り合わせは必要になると考えます。

育成就労制度の対象職種とは?|特定技能との連携の可能性

育成就労制度の対象職種は、現時点では技能実習制度や特定技能制度と重なる分野が中心になると見られています。具体的な職種は今後の制度詳細で明らかになりますが、介護、建設、製造業などが含まれる可能性が高いです。

特定技能制度との連携も重要なポイントです。技能実習制度と同様に、育成就労制度でも一定の条件を満たすことで「特定技能1号」へ移行することが可能です。特定技能1号・2号へ移行することで、より高度な業務に従事できるようになります。

外国人材の制度運用成功事例|技能実習・特定技能・育成就労の活用例

ある製造業の現場では、技能実習制度を活用して外国人材を受け入れ、3年間の実習期間中に日本語教育と業務研修を実施。

その後、特定技能1号へ移行し、さらに熟練技能を習得したことで特定技能2号へとステップアップした事例があります。

技能実習(3号まで)→特定技能1号を活用すると5年+5年=10年の長期活用が可能です。特定技能2号になると上限がなくなりますので、これまでになかった長期就労が可能となります。

ポイントは外国人材に長期就労したいと思ってもらえる環境づくりと関係づくり、日本人社員も外国人材と一緒に働ける、一緒に働きたいと思ってもらえる環境づくりと関係づくりになるでしょう。

このように、制度を段階的に活用することで、外国人材が長期的に企業に貢献する体制を構築することが可能です。2027年以降は育成就労制度の導入により、今後はさらに柔軟な人材活用が期待されます。

まとめ|技能実習制度の活用から育成就労制度への移行まで

技能実習制度は、外国人材育成の基盤として長年活用されてきましたが、制度の見直しにより、育成就労制度への移行が始まります。新制度では、転職要件の緩和や在留期間や人数枠の柔軟化など、より実践的な人材確保が可能になります。

今後の制度変更に備え、現行制度の活用と並行して、育成就労制度の理解と準備を進めることが重要です。技能実習制度も育成就労制度も、その先には特定技能があり、特定技能を活用することを意識することで長期的な人材戦略の一環として捉え、持続可能な外国人材の活用が実現します。

第一は優良な監理団体(監理支援機関)との結びつきが最初で最大の関門になると思います。