はじめに:人手不足に悩む中小企業が外国人技能実習制度を活用する理由とは?

中小企業にとって、慢性的な人手不足は深刻な課題です。

そんな中、外国人技能実習制度は、海外からの若い人材を受け入れ、一定期間にわたって技能を習得してもらう制度として注目されています。

しかし、「制度が複雑でよくわからない」「トラブルが多いと聞く」といった声も少なくありません。

本稿では、制度の基本的な仕組みや目的、導入のメリット・注意点をわかりやすく解説します。

制度の目的:国際貢献と人材育成

外国人技能実習制度は、1993年に創設された制度で、開発途上国の若者に日本の産業技術や技能を習得してもらい、母国の経済発展に貢献することを目的としています。

単なる労働力確保ではなく、「国際貢献」が制度の建前です。

とはいえ、実際には人手不足を補う手段として活用されている側面が強く、以下の職種で受け入れることが可能です。:

技能実習制度の3ステージ

技能実習制度は、以下の3つのステージで構成されています。

- 技能実習1号(1年目)

入国後、講習(日本語・法的保護・生活指導など)を受けた後、企業での実習が始まります。 - 技能実習2号(2〜3年目)

1号修了後、技能評価試験に合格すれば2号へ移行可能。より実践的な業務に従事します。 - 技能実習3号(4〜5年目)

優良な受入企業と優良な監理団体に限り、さらに2年間の延長が可能です。

受け入れ形態の種類

技能実習には2つの受け入れ形態があります:

- 団体監理型:監理団体(公益法人、商工会、協同組合など)を通じて受け入れる一般的な方式。中小企業の多くはこちらを利用。

- 企業単独型:海外の現地法人などから直接受け入れる方式。大企業向け。

中小企業の場合は、監理団体を通じた「団体監理型」が現実的で、制度運用のサポートも受けられるため安心です。以降の記載は「団体監理型」についての説明となります。

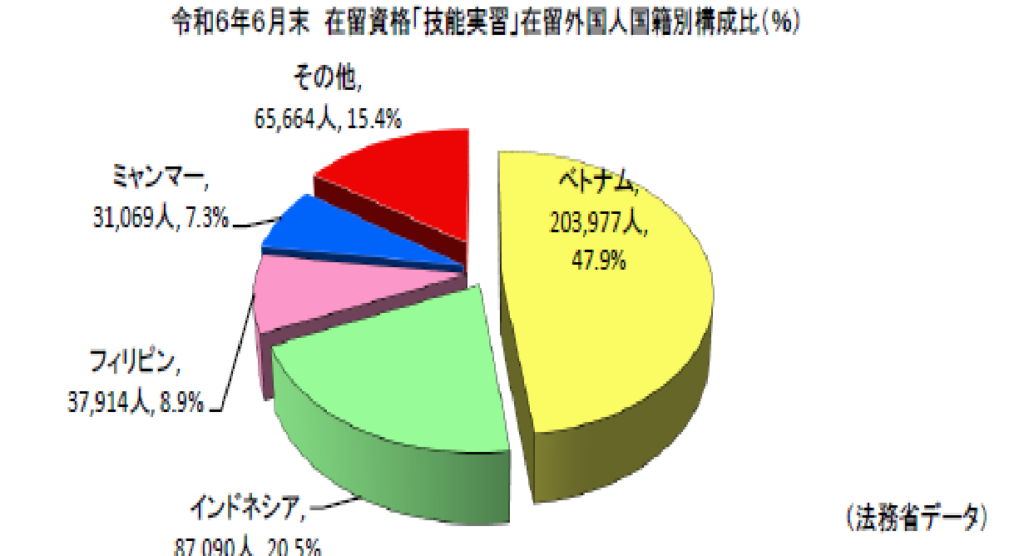

主な送り出し国と協定

主な送り出し国は以下の通りです:

- ベトナム:203,977人

- インドネシア:87,090人

- フィリピン:37,914人

- ミャンマー:31,069人

- 中国:26,780人

国ごとに送り出し機関があり、政府間で協定が結ばれています。

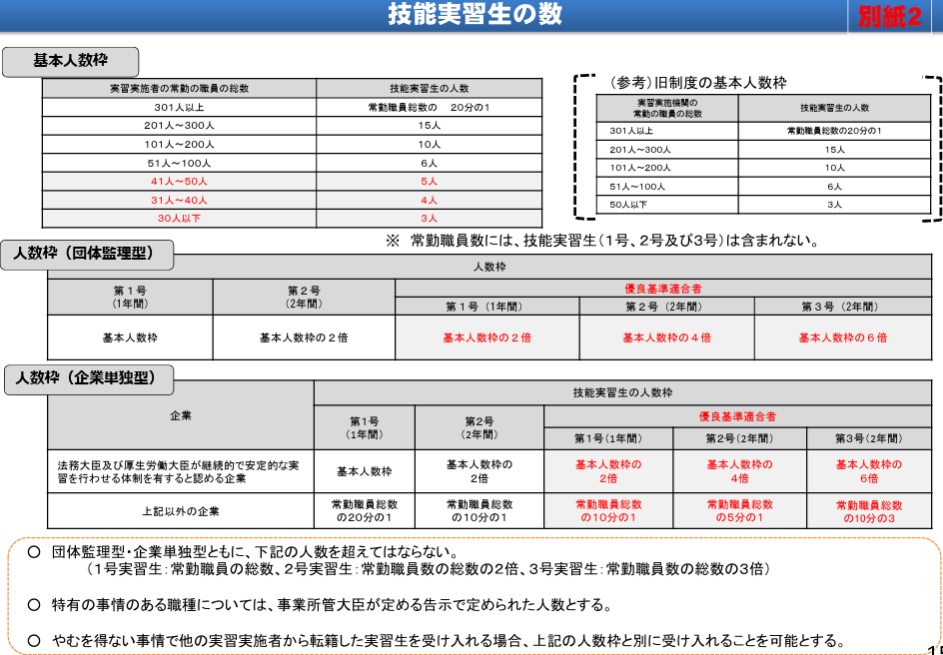

受け入れ人数の目安

受け入れ人数には制限があり、常勤職員数に応じて上限が決まります。

例:常勤職員30人の企業であれば、最大3人の受け入れが可能です。目安になりますが、常勤職員の5~10%程度になります。

外国人技能実習制度の導入メリット

- 人材不足の解消(中小企業の人材確保)

特に製造業・建設業・農業など、慢性的な人手不足に悩む業種や中小企業・零細企業にとっては、技能実習生の受け入れにより安定した労働力の確保が可能です。 - 国際貢献と企業の社会的評価向上

発展途上国の人材育成を支援することで、企業の社会的責任(CSR)を果たすことができ、地域社会や取引先からの評価向上にもつながります。 - 社内の技能・教育体制の強化

実習生の教育を通じて、社内の教育体制や業務マニュアルの整備が進み、日本人従業員の育成にも好影響を与えます。 - 海外展開の足がかりに

実習生が帰国後に母国で日本の技術や文化を広めることで、将来的な海外進出や現地パートナーとの連携のきっかけになることがあります。 - 職場の多様性促進と組織の活性化

異文化を持つ実習生の受け入れにより、職場に新しい視点や価値観が加わり、社員の意識改革やコミュニケーション力の向上が期待できます。

多様性を尊重する企業文化の醸成にもつながり、若手社員の定着率向上にも寄与する可能性があります。

まとめ:制度を理解し、信頼できるパートナーと連携を

外国人技能実習制度は、単なる労働力確保ではなく、国際貢献と人材育成を目的とした制度です。

中小企業にとっては、制度を適切に理解し、信頼できる監理団体や送り出し機関と連携することで、大きな戦力となる可能性があります。

ご相談ください!

中小企業向け無料相談受付中!

外国人技能実習制度の導入を検討中の企業様へ。

監理団体の選び方等、無料でご相談に応じます。

👉 [今すぐ相談する]